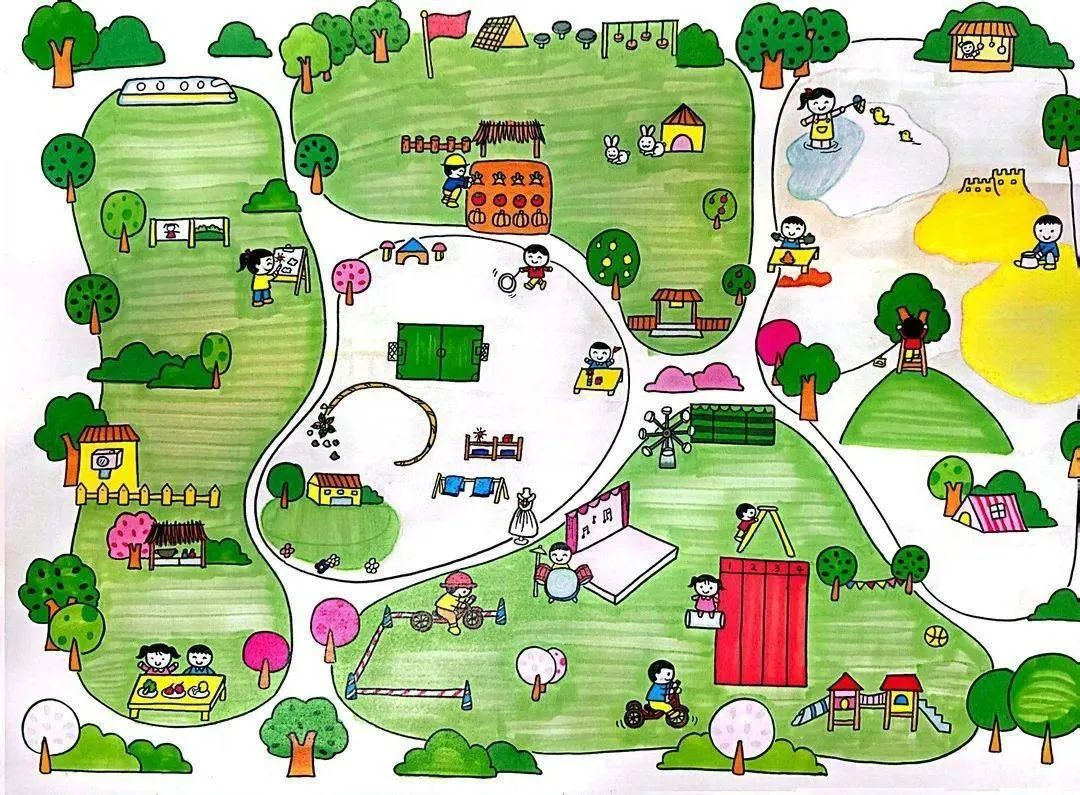

课程地图是指在生成课程开展过程中,教师以活动名称、活动图片及幼儿作品展现课程内容,以箭头体现活动与活动之间的因果关系及课程发展脉络,并随着活动不断更新、丰富,最终在班级主题墙上呈现的一幅图文并茂、师幼共建的图像。课程地图包括主题、活动名称、箭头、活动过程照片、幼儿作品四大要素它浓缩了班级一个学期中所开展的生成课程,是对生成课程实施的真实记录。课程地图是生成课程的重要组成部分,它伴随着生成课程的开展而形成和发展。课程地图是对传统主题墙的更新升级,它形象生动且真实地展现了儿童的“成长”与教师的“教学”。

课程地图

的教育意义

■ 课程地图是课程实施过程的忠实记录

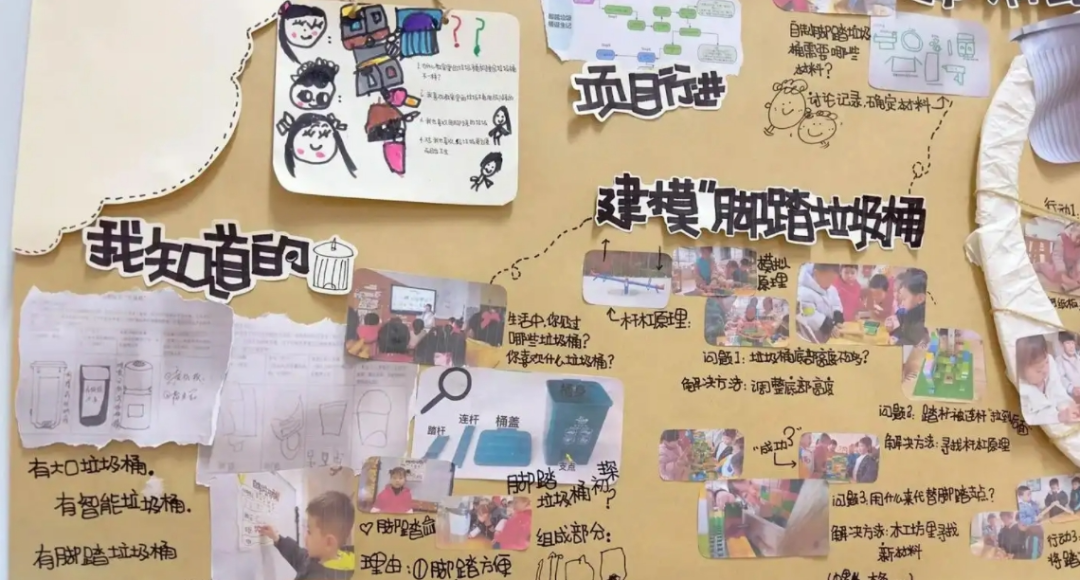

课程地图使师幼的合作学习过程可视化。活动实施过程占据课程地图大部分版面,是课程地图的重点呈现内容之一。活动结束后,教师需要将活动名称、过程性图片、幼儿创作的作品等展示在课程地图上。课程地图忠实地记录了课程,只要通过观看课程地图, 便可大致了解活动的开展地点、活动实施情况、幼儿参与方式和状态等。

■课程地图是生成课程发展脉络的梳理

传统的拼盘式主题课程的下属活动往往被提前预设,活动之间缺乏内在联系,活动开展的先后次序也没有严格区分。与之不同的是,课程的子活动是不断生成的,活动与活动之间有明确的次序及内在的逻辑。同时,课程地图借助“箭头”来体现活动之间的内在关系以及课程的实际发展脉络。

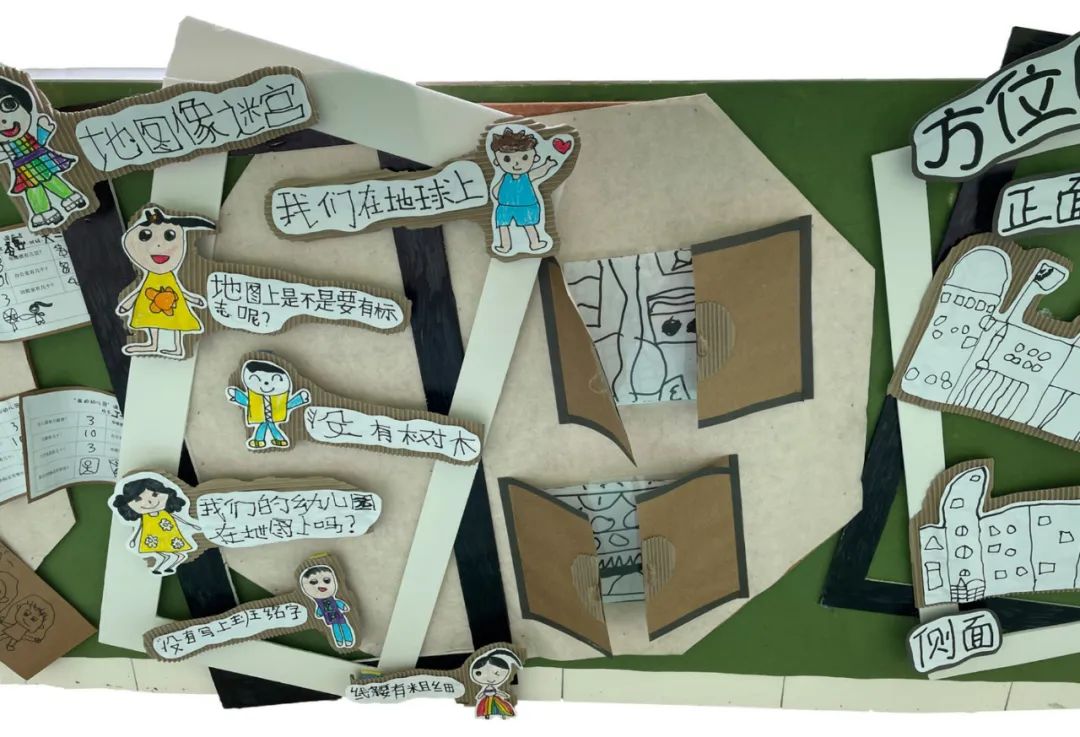

■课程地图是幼儿前识字、前书写的载体

幼儿生活在一个充满文字的环境中,教师在引导幼儿关注生活中的文字方面起着重要的作用。在一个把前阅读和前书写能力的培养有意作为生成课程的一个目标的课堂中,幼儿的姓名和语言、画作和艺术作品在许多地方可以找到。幼儿经常性地重新阅读和重述这些内容,集体性的经验中也包含读写方面的学习。课程地图呈现在墙面上之后,每周有三次回顾课程地图的时间。多次回顾课程地图能够帮助幼儿在潜移默化中丰富前识字经验、提升前识字能力。

但是,教师需要注意的是,在带领幼儿回顾课程地图时切忌为了让幼儿识字而刻意认读,强调活动名称中的汉字,从而落入传统小学化的窠臼。多次回顾课程地图,幼儿可以对已开展过的活动有更深刻的了解。因此,每隔两周(或一个月),大班教师可以邀请全体或部分幼儿以连写带画的形式对课程地图上的活动名称进行自由表征,中班教师可以鼓励幼儿用画的方式进行表征,并将幼儿表征的活动名称进行粘贴,以培养幼儿的前书写意识及能力。幼儿表征活动名称时,教师应当鼓励幼儿 按照自己的方式自由、大胆地表征,鼓励幼儿尽量把会写的字写出来

■课程地图是教师挖掘课程契机的途径

“重温过去的事件,能把它们融入正在展开的当前事件中,并为将来的事件提供参考。”随着时间的推移、经验的丰富,幼儿的思维更加活跃、想法更加多样,在回顾时可能会涌现新的兴趣点、浮现新的问题与发现,这将为教师挖掘课程生长点提供重要契机。

因此,教师每次带领幼儿回顾课程地图时,都要留心观察幼儿的言行表现,教师也可以主动询问,比如“你还有什么办法解决这个问题?”“关于这个内容,你还想知道什么?”这些“点”都可能成为课程开展的方向。教师也可主动提出新灵感,若能得到多数幼儿的认同,后续可以尝试实施。

■课程地图是督导评估教师工作的方式

课程地图为教师工作的过程性、持续性、全面性评估提供可能。课程地图是对师幼活动过程的忠实记录,能够真实地反映出教师的教学能力、努力程度、工作态度。基于课程地图,能够看到教师组织的活动是否丰富、科学;所开展活动中,五大领域是否全面、均衡;教师有没有深入挖掘课程资源;幼儿参与活动的状态如何……进而从整体上对教师的教育教学工作进行全方位考核。

■课程地图是减轻教师工作负担的举措

课程地图是对传统主题墙的优化、更新与颠覆。传统主题墙是结果性的呈现,而且需要定期更换,而课程地图既进行了过程性呈现,又可以成为汇总性成果,它伴随着活动循序渐进地更新,让空白的墙面不断生出丰富图景。一个学期只需要完成一幅课程地图,大大减轻了教师的工作量。另外,传统主题墙多是教师独自参与制作,许多教师常常为了按时完成主题墙的制作,要么挤占教学活动、区域活动时间,要么加班、 熬夜。而课程地图由师幼共同建构,教师只需要将活动名称及2—3张幼儿活动过程的照片打印出来粘贴到墙上,再将部分幼儿作品展示于墙上即可。这种做法既真正落实了幼儿作为环创参与者、建设者的角色,又减轻了教师的工作负担,有利于教师将更多精力投放在教育教学工作。

课程地图

的呈现原则

课程地图的呈现需遵循以下四个原则,可将其概括为“ABCV”原则。

■美观性原则(Beautiful)

课程地图是传统主题墙的优化与颠覆,课程地图的制作不希望教师花费过多心思与精力,力图解放教师的双手与头脑,让教师将心血投入到教学与幼儿。然而,这并不意味着教师在制作课程地图时不需要考虑美观。课程地图是室内墙饰的重要成分,是幼儿朝夕相处的关键环境。因此,课程地图的呈现仍需注重舒适、赏心悦目。比如活动名称的字体要统一、字号要适中,照片数量、大小适宜,图片、作品排列有序, 整体布局清晰,避免杂乱。但课程地图达到基本的美观、舒适、有序即可,牺牲教师宝贵时间而追求过度精细化、装饰化的做法则不可取。

■连续性原则(Continuous)

生成课程不是事先确定的,而是随时间推移不断发展着的,有效的课程内容和活动具有连续性,是互相联系的。生成课程的发生发展遵循一定的内在逻辑,有些活动之间是因果关系,没有前一个活动的开展便没有后一个活动的生成;有些活动之间是递进关系,后一个活动比前一个活动更深入,体现出探究性;有些活动之间是并列关系,活动可同步开展。课程地图是经过不断丰富而形成的一幅完整图像,是一个学期所开展活动的汇总、梳理。因此,课程地图是连续的呈现了课程生活的过程。

■生动性原则(Vivid)

生成课程真正践行并体现了幼儿作为积极主动的课程参与者的角色。作为生成课程实施过程的忠实记录,课程地图理应通过已有材料形象生动地呈现幼儿在学习与游戏时的积极主动、热情活跃的专注状态。

一方面,教师在开展活动时要细心观察幼儿,捕捉记录幼儿在参与活动、操作体验时的精彩瞬间,为课程地图搜集素材;另一方面,课程地图空间有限,教师要精心挑选能清晰且生动地反映活动实施过程的代表性照片(比如照片中要有幼儿参与活动时的身影;内容较丰富的活动要尽量选择不同环节的照片等),并适宜地搭配幼儿在活动中创作的作品(课程地图上应呈现幼儿原汁原味的作品,无需成人的额外修饰),使观者在观看课程地图时有身临其境之感。

课程地图

的具体做法

课程地图是传统主题墙的更新升级,为避免教师从传统主题墙向课程地图转型时存在困惑与误区,以下将呈现课程地图的具体做法。

■课程地图的制作

■课程地图的回顾

每周有三次回顾课程地图的时间,分别是周一上午生成课程之前,周三、周五下午离园前。周一需要简要回顾上周的课程地图,周三回顾周一至周三的课程地图,周五回顾本周的课程地图并与幼儿简单梳理下周大致的活动计划。每次回顾时间控制在5—8分钟。回顾课程地图时,教师可以将幼儿带领至课程地图前面的场地,建议让幼儿正对着课程地图,并与课程地图保持一米左右的距离。教师也可以将课程地图拍下来呈现在一体机上回顾。

无论何种形式,教师都要确保幼儿能够看清课程地图上的活动名称及图片。教师只需要带领幼儿简单回顾活动名称、活动发展脉络及活动主要内容,具体内容、环节无需详细展开。教师应当让幼儿多说多想,教师多观察倾听幼儿,捕捉幼儿兴趣点与教育契机,也可以询问下幼儿是否有新想法、新问题等,进而不断生成新的活动。每次回顾课程地图都是阶段性的,因此,为了让幼儿对课程发展脉络有更清晰的了解,教师需以月为单位,每月简要梳理一次所有的课程脉络。回顾时简单概述即可,无需将具体内容展开,或者教师可以以分支、单元、主题为单位进行课程脉络回顾。

原文来自:Children research,作者:齐鑫 时松